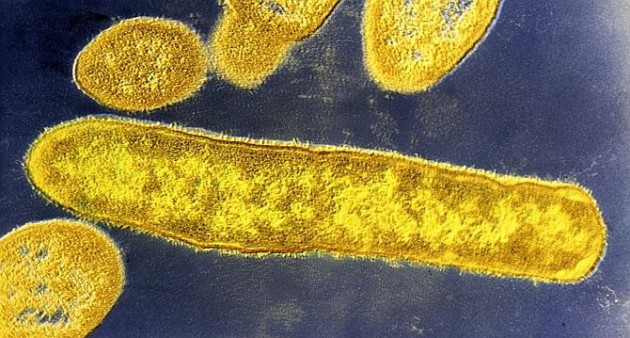

Cent mille milliards de bactéries, dix fois plus que nos propres cellules, peuplent le corps humain. Mis bout à bout, ces micro-organismes constitueraient une chaîne qui ferait deux fois et demie le tour de la Terre. Dans notre intestin, des milliers d’espèces bactériennes – réunies sous le terme de «microbiote» – ont trouvé refuge. Elles sont indispensables à la digestion d’une partie de nos aliments, qu’elles transforment en énergie.

Grâce aux progrès des techniques de séquençage à haut débit pour l’étude du génome, la recherche sur le microbiote connaît une explosion ces dernières années. Plusieurs travaux ont montré son influence sur des pathologies comme l’obésité et le diabète ou encore les allergies alimentaires. Le 12 janvier 2015, un nouveau projet européen regroupant une trentaine d’organisations de plus de quinze pays différents a été lancé afin d’étudier le rôle du microbiote sur la santé et sur la prévention de certaines maladies, notamment mentales.

Car si le lien entre flore intestinale et troubles de la nutrition est assez bien établi, l’effet du microbiote sur le comportement et l’humeur est un champ d’étude bien plus récent. Plusieurs études chez des modèles animaux ont montré une corrélation entre des déséquilibres du microbiote et des symptômes proches de ceux observés dans des maladies neuropsychiatriques.

Le microbiote influence-t-il le comportement? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont recours à un modèle animal: des souris élevées dans un milieu stérile et dont le corps n’a pas été colonisé par les bactéries à la naissance. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Cork en Irlande, publiée en 2013 et reproduite depuis, a montré que ces souris sans bactéries, dites «axéniques», avaient un comportement social altéré: elles préféraient se trouver dans une cage vide plutôt que d’être entourées de leurs congénères. La restauration du microbiote dans le système digestif des souris axéniques par inoculation a rétabli un comportement social identique à celui des souris «contrôles».

Les bactéries intestinales semblent aussi jouer un rôle dans l’anxiété chez la souris. En 2013, des chercheurs canadiens ont fait des inoculations croisées de microbiote entre des souris anxieuses et des souris aventureuses. Ils ont observé que ce transfert de bactéries intestinales rendait les souris aventureuses plus anxieuses et vice versa. Mais comment les bactéries de l’intestin de souris peuvent-elles influencer leur comportement?

«Ces observations pourraient s’expliquer à plusieurs niveaux, explique Jacques Schrenzel, responsable du laboratoire de bactériologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Une espèce bactérienne peut dominer les autres ou disparaître, entraînant l’augmentation ou la diminution de certaines molécules fabriquées par les micro-organismes. Les bactéries produisent en effet des déchets qui peuvent passer la barrière intestinale, de là entrer dans le sang et avoir un effet à distance. Ces composés peuvent aussi agir directement sur les autres cellules du tube digestif, comme les neurones qui permettent à l’intestin de se contracter ou les cellules immunitaires qui montent la garde. Ces dernières sont responsables de phénomènes inflammatoires qui jouent certainement un rôle important.»

Pour l’instant, rares sont les mécanismes qui ont été mis au jour pour expliquer un lien de cause à effet entre déséquilibre du microbiote et symptômes psychiatriques. Des pistes se précisent dans l’étude de l’autisme chez la souris. En 2010, le neurologue Derrick MacFabe et son équipe de l’Université de Western Ontario au Canada ont montré que l’injection de propionate, un acide gras produit par certaines bactéries intestinales lors de la dégradation des sucres, provoque les troubles comportementaux de l’autisme chez des rats. Plus tard, en 2013, une étude du biologiste Sarkis Mazmanian de l’Institut de technologie de Californie (Caltech) parue dans Cell a montré que, chez des souris avec des troubles autistiques, l’intestin contenait moins de bactéries du type Bacteroides fragilis que chez les souris normales. Le sang de ces rongeurs contenait également une grande quantité d’un métabolite produit par le microbiote, le 4EPS. L’injection directe de 4EPS à des souris normales a entraîné des symptômes autistiques.

Source: Le Temps, Aurélie Coulon