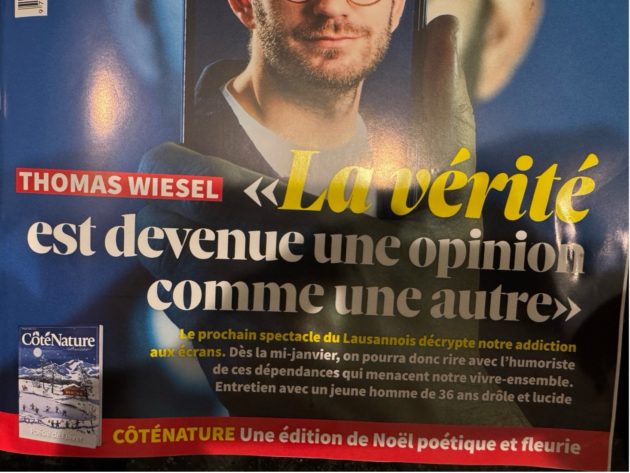

La couverture de L’Illustré l’affirme avec la désarmante lucidité d’un constat que beaucoup préfèrent éviter. Thomas Wiesel met le doigt sur une dérive silencieuse : celle où la vérité — longtemps perçue comme un horizon commun, une quête partagée, un effort exigeant — semble désormais reléguée au rang d’un simple point de vue parmi d’autres.

Ce glissement n’est pas anodin. Il témoigne d’un renoncement collectif : non seulement à la vérité avec un grand V, mais à l’idée même qu’elle mérite d’être cherchée. Comme si la quête elle-même était devenue obsolète, trop lente, trop complexe, trop inconfortable dans un monde saturé d’opinions instantanées.

Nous vivons dans une époque où chacun peut se proclamer spécialiste de tout, où la conviction intime prétend suppléer à la connaissance, où le ressenti se pare des habits de la certitude. L’opinion s’impose, le doute disparaît, la conversation se transforme en confrontation. Écouter devient rare ; entendre véritablement, encore plus. Beaucoup se replient dans des dogmatismes d’autant plus solides qu’ils reposent sur peu. Le débat se fragmente, la nuance s’érode, et avec elle l’exigence d’un discours fondé, rigoureux, argumenté.

Face à ce brouhaha où tout se vaut, il est urgent de réaffirmer un principe simple : la vérité n’est pas une propriété privée, encore moins un réflexe spontané. Elle est un chemin. Une démarche. Une discipline. Elle demande du temps, de la méthode, et le courage de reconnaître ce que l’on ignore.

En matière de sciences et de technologie, cette discipline est plus cruciale que jamais. Car ces domaines irriguent désormais chaque dimension de nos vies : santé, environnement, économie, cohésion sociale. Et c’est précisément là que le rôle des Académies prend tout son sens.

Les Académies ne sont ni des tribunaux de la pensée, ni des agences de communication. Elles sont — ou doivent être — des sentinelles du discernement. Leur mission est d’élever le débat, de distinguer le savoir de l’opinion, la connaissance de la croyance, le possible du fantasme. Elles offrent un espace où la rigueur prime sur la posture, où la réflexion s’affranchit des intérêts économiques, promotionnels ou idéologiques. Elles se veulent des “honest brokers”, des médiateurs honnêtes, qui mettent la lumière de la connaissance au service du public, sans bruit excessif, sans manipulation, sans effet de mode.

Dans un monde où la vérité semble vaciller, il est de notre responsabilité collective de reconstruire les conditions de sa recherche : l’écoute, la patience, la nuance, et une confiance retrouvée dans les institutions qui se consacrent à ce travail.

Renoncer à la vérité, ce n’est pas seulement s’égarer. C’est renoncer à ce qui rend possible la conversation, le progrès, la démocratie, la science elle-même. C’est renoncer à ce qui nous relie.

La vérité ne sera peut-être jamais pleinement atteinte — mais la chercher demeure l’acte le plus profondément humain qui soit. Et c’est cette quête-là que nous devons protéger, défendre et raviver. Pour aujourd’hui. Pour demain. Pour nous tous.